?只会繁体字的人能轻松看懂简化字吗,反过来情况如何?学历证明草书?

只会繁体字的人能轻松看懂简化字吗,反过来情况如何

现在还使用繁体字的地方应该是台湾、香港等和海外华侨,他们是不是可以轻松看懂简体字?依我看应该和咱们对繁体字的认知一样吧,虽然有点陌生感基本上还是可以的,我有一个舅父在香港,他年轻时在大陆只读到小学毕业,后来到了香港才学会繁体字。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

以前没有电话和手机,我们主要都依靠书信来往,舅舅已经完全熟练地使用繁体字,而我为了照顾他的习惯也使用繁体字,舅舅很好奇他问我大陆也用这种字体?其实我在小学就掌握了很多的繁体字。

我七六年上的小学,到四、五年级时非常喜欢课外阅读,可当时受条件限制根本没有什么课外书,我一个同学他父亲是当地有名老教师,他家里就有不少收藏的书,不过这些书几乎都是旧版繁体字的,因为书荒我们也顾不上这些了,有一些不懂的字就查字典解决,久而久之认识了大部分繁体字。

当时最有印象就是旧版“三国演义”,它不但用繁体字而且还是古文的版本,什么“操日”、“备日”的那种文体,可以想象看这种书对我们小学生来说何等吃力,可我们就凭着一腔热情把这书啃完,然后还看起了俄国小说“死魂灵”也是繁体字版,这个比三国还要晦涩难懂,单书中人名就看到你头晕,结果是看个大概意思吧!

无论是从繁体变简体,还是简体到繁体,从认识到会应用都需要一个过程,不会一蹴而就,更谈不是轻松看懂。掌握了繁体字简化原则,认识简体相对容易些。同类简化的文字,认识一个,其他的就也懂了。比如貝简为贝,无论貝单独出现还是作偏旁部首都变成贝,简单好记。合并同音的,繁体两字都有,所以都认识,好理解。比如,皇后、先后的后,与表示方位的前後的後,都简为后。利用部分符号的,可猜测。如聲音的聲,把耳朵简掉了,手拿小锤也简掉了,就剩一吊着的石磬,表示声音向声。用简单符号替代的字不多,举一反三也好理解。如歡迎的歡,把左旁用又替代改为欢,鷄改为鸡,難改为难,都是同理,找到规律就好记些。还有些随草书简化的字如東改为东,樂改为乐等有草书基础更容易把握。但反过来,如果你只会简化字,让你读一篇繁体字的文章,相对要比反过来更难些,写起来也更难。

出字行书的写法怎么写

分别为行书字体,文鼎中行书简体字,孙中山行书字体,庞中华行书字体,田英章行书字体。文鼎中行书简体字就是现代人设计的一种字体。孙中山行书字体:孙中山先生的书法以颜体赵体与北碑作为自己作品的风格依据,来构筑自己书法艺术家园。从他的书法作品中可以看出他对颜真卿多宝塔、苏东坡、赵孟�\及北碑方面的研究是颇具造诣的。模仿学习的步骤先北碑再颜、苏、赵,放大了多看多临就会形神兼备。庞中华行书字体:《庞中华经典行书》是2008年出版的图书,作者是庞中华。田英章行书字体:是田老师创作的一种行书字体。田英章,字存青,又字存卿,书法研究生,国家人事部干部,中国人民大学特聘书法博士研究生导师,先后毕业于首都师范大学、日本国立东京学艺大学。历任《国务院任命书》高级书写员,中国硬笔书法协会法定会长,欧阳询书法艺术研究会会长,国家人事部中国书画人才研修中心主任,中国书画研究院名誉院长,日本国艺书道院教授,日本书艺会顾问,日本国际书画艺术家联盟副理事长。

王振霖是书法家吗

是的 在本地很出名王振霖,笔名:原野浪人;号,白龙草堂,黄河居士。生于1956年,山东滨州人士。现任中国书法家协会会员,海南书法家协会名誉理事,中国当代书画家协会委员,淄博市农民书画美术协会导师,山东羲之研究会委员。自幼受叔父的影响喜爱书画。大量临摹历代名家碑帖特点结合当代书法家之长,创新了独特风格的章草之韵,线条书写流放,厚重,让人看后流连忘返。

其精功书法四十余年,檀长草书及隶书。上世纪八十年代毕业于北京书画研究院受欧阳中石,沈鹏等名家指导。多年来受到大家的青睐其作品在全国多次巡展,被列入《中国当代书画大辞典》被许多中外知名人士收藏。

主要成就:海南首届腾龙杯书画大讲赛荣获一等奖,全国农行杯书画艺术大赛中荣获金奖,中日书画艺术邀请联展中荣获书法艺术终身成就奖,中原书画艺术大讲赛荣获群众喜爱的书法金奖。

临帖取法,取的是什么

取法,取法,自然取的是书法的法。

那么书法的“法”都有哪些呢?书法的“法”就是完成书法的一切的技法,概括起来说主要有笔法、结构之法和章法、字形。

学习书法首当其冲的是学习书法的点画的表达技法,如欲左先右,欲上先下,如提按顿挫等,还有点画的基本形态及其规律,比如一种字体或书体主要笔画的基本特征。这些技法在临摹过程中都需要我们逐步掌握,我们在进入创作时同样需要这些技法。

再就是结构之法,基本的结构技法是我们最早在学习汉字时就开始学习的基本的结构规律。如独体字的基本要求,重心平稳,主笔突出,点画匀称,错落有致等。在如偏旁部首的写法和基本规律已经组合技巧。整体字形的结构规律,如结构的三十六法等。

在就是作品的章法的技法和字形之法,这里的字形之法是指的能够背临下来的字形之法,这样的一个字,能够惟妙惟肖的背临,就可以在我们今后的创作或日常书写中应用,也为我们对字形的进一步变通打下了基础。

以上是基本的通用的取法内容,具体到不同书体,如欧颜柳赵诸家字体还有独居特色的技法。如欧阳询的险劲,颜真卿的端严,用笔的篆籀笔锋等等。

众所周知学习书法临帖是不二之法门,临帖的重要性是不然而喻的,可是很多学习书法的朋友却苦于取法,也就是如何取得此书法之精髓,每每念叨无所长进。笔者在此根据自己的临帖实践着重介绍自己的一些做法,希望对你有所帮助。

首先,取法宽博,临帖首要面临的问题就是临什么的问题,你所作出的选择应该和当时的审美观、书法思想甚至是时代都是息息相关的,也有可能会受到这些方面的束缚,但是要想在书法道路上走得更加扎实,更远的话,取法宽博是必须要做到的,这一点我们要想何绍基学习,他的临帖突破了所谓的书分南北,碑帖的束缚,即临习南派和帖派的“大王”作品,诸如《兰亭序》、《黄庭经》等等,又临习唐碑作品,诸如颜真卿的《大唐中兴颂》等,从碑中探寻古碑中的“隶古遗韵”,因此在临帖上要做到取法广泛,就是我们所说的“取法其上,得法其中”,只有做到全面,才能更好地吸收诸家之长,为我所用。

谢谢你的邀请和提问。“临帖取法,取的的什么法?”这是问题提的好。前几天好像有一个类似的问题,说的就很明确了,师法古人,不但在法更在于理。

我们很多学习书法的朋友可能对“法”特别在意,而对于“理”就不是那么。在意了。

所以,千里马就从临帖取法,到底要取什么“法”来谈谈临帖问题。

首先,到底书法的法是什么?有人说是“形”,有人说是“神”,也有人说是形神兼备。

其实大家说的对没错,问题是我们如何做到临帖的“形”?如何做到临帖的“神”?又如何做到临帖的“形神兼备”?

我们学习书法,重在实践,不是要空谈理论和技法。没有实实在在的可实践性,什么理论都会落空的。

比如说,临帖先要把“形”临准,这个是大家都知道的。

但是,拿起笔临摹字帖的第一笔叫起笔,就会难道一个人几十年!这样的临摹到底对不对?为什么不对?为什么对?

所以,书法重在实践,而且要有科学的实践方法,这就是基本的“法”。我们明白了这个道理,也就真正懂得了书法的“法”到底是什么内容了。

如果我们能够把第一笔“起笔”写对,就一定代表第二笔“行笔”写对吗?这就是“法”。

如果把第二笔写对,就代表第三笔“收笔”也写对吗?这就是法!

我们临帖最基本的就是把一个笔画的“起笔、行笔、收笔”写对才叫“取法”。如果一个笔画的这三个环节上的三笔都写不对,你想想临帖的法上哪去了?

那么,把一个笔画的起笔、行笔、收笔写对,这是形还是神?

这就涉及书法的神,到底在哪里?我们能不能学到书法的“神”?

去年我写文章,就谈过这个问题,我的意见是:学习书法形和神完全可以同时学到手。

结果,一个朋友说,老师,把形学出来就不错了,神根本学不出来的。

我就问他,你就说说书法的神在哪里?

关于学习书法,确实没有提到“神”的问题。

唐代书法家孙过庭提出:神采为上,形质次之。这是针对创作而言的。

我们学习书法确实出来没有人提出过要学“神”的,因为,临摹阶段绝大部分人是在学“形”,因为绝大部分临帖者都是初学者,因此,要求临摹有“神”,这是要求高了很多,而不是一点。

但是,千里马发现:我们完全可以在初学书法的时候,就达到“形神兼备”的程度。

为什么?因为书法的形我们容易理解,但是,由于我们对“形”的理解是比较粗糙的,所以,就把“神”给忽略掉了。

书法神没有脱离“形”而独立存在。没有了形也就没有了神。因为,经典字帖都是形神兼备的书法。为什么我们只能学习形,不能学习“神”?这个逻辑是不通的,实践也是不完整。

书法的神就在笔画的起笔、行笔、收笔之中。一个字是由笔画的起笔行笔收笔组成的,所以,把每一个字的笔画按照字帖的起笔行笔收笔写出来,这就达到形神兼备的的程度了。

所以,我们临帖完全可以做到形神兼备的。

为了达到这样学习书法,如果我们按照“四法三笔”学习书法,就一定会实现形神兼备的临摹目标。

所以,我们学习书法的“取法”就是如何做到形神兼备了。

如果做到形神兼备临帖,那么,我们“取法”的目的也就达到了。

所以,我们从实践看如何把“形”和“神”都学出来。

首先学习笔画。我们用“三法”即起笔、行笔、收笔。

这里我们主要说说如何认识起笔、行笔、收笔。

现在,大家都知道一个笔画是起笔行笔收笔构成的。

但是,大家不知道的是,我们还没有真正对一个笔画的分析深入到如何起笔、如何行笔、如何收笔之中。

因为,每一个书法家的书法作品,每一个不同的字帖。他们的笔法不同,所以,起笔、行笔、收笔就不同,这是这些书法的形质不同,也是这些书法的神采不同之处。

所以,我们就更应该注意已经你自己临摹的字帖,他的每一个字,每一个笔画的形质和神采有什么不同。

例如,欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫,他们的书法作品风格用笔都不一样,而这些不一样处,首先体现在笔画的起笔、行笔、收笔的不同。

为什么我们要把一个笔画分为起笔、行笔、收笔三部分呢?

这不是要分解笔画,而是为了分析笔画的结构。

书法的笔画是有结构的,这个结构就是起笔行笔收笔。你不把这个结构写出来,笔画怎么会有神采?

所以,临帖第一个“取法”就是把笔画的结构这个法取回来。

但是,书法不是只有把笔画结构取回来,就把书法的神采都取回来了。

书法还有一个结构,叫“字法结构”。这个结构是大家非常熟悉的。

但是,大家不熟悉的是,结构的神采在哪里?

千里马的回答是在书法的第四笔!

前面我们说了,书法的“三笔”叫起笔、行笔、收笔。把这三笔学到手,就是把笔画学到手了。

那么要把“字法”学到手,就要学书法的第四笔,这就是“接笔”。

什么是“接笔”?就是“下一个笔画”怎么写。

我们临帖都是一笔接一笔的写,但是,有一个问题我们是有所忽略的。

这就是写“下一笔”的时候,我们对这一笔与上一笔关系,往往是含含糊糊的。

看举例说明。这是一个临摹颜真卿《多宝塔》字帖徐浩的徐字习作。

我们看,他的“接笔”问题从双立人,第二笔,撇的“接笔”就出问题了。第二笔的“起笔”位置,应该在第一笔撇的偏左,但是,他偏右了,这样就挤压了,右边“余”的空间,无法给“余”的第一笔撇舒展的空间,那么,这个字临摹出来,就算“形”准了,也不会有神采的。

临帖字法的结构,主要是在“接笔”上实现的。“接笔”贯穿一个字的每一个笔画,一直到最后一个笔画,甚至下一个字整个字帖。

所以,临帖的法我们主要是两个结构的“法”,即:笔画的结构和字法的结构。如果我们学会书法的“两个结构”,那么,书法的原理也就牢牢掌握在自己手中了。真正的“法”,要的就是这个道理。

这是我们学习书法基础的基础。

临帖还有很多“取法” 例如墨法、章法等等。但是,基础问题都含含糊糊,墨法和章法有什么用?

初学书法,想达到形神兼备,就要把笔画结构和字法结构扎扎实实学到手。然后再学习墨法和章法也就容易多了。

谢谢悟空邀请!临帖取法,取的是什么呢?

"或取其神,或取其韵,或取其度,或取其势,或取其用笔,或取其行气,或取其结构分布″。(见马宗霍《笔谈》。)

学习书法,开始应力求形似,后期创作博涉其它碑帖,要各有所取。

如王铎临《集王书圣教序》,主要取用笔爽利、直截、多以直线为主,取此碑的厚重。

何绍基临颜真卿《争座位帖》,取其古朴厚重线条,开阔磅礴的气势。

米芾学褚遂良书法,取丰富变化的笔法。

黄庭坚学颜真卿行书,取颜真卿行书的沉著。

黄庭坚学《瘗鹤铭》,取其宽博飞逸。

赵之谦学颜体大字,取风骨沉雄劲健,结字宽博开张。

祝允明学米芾书法,取米字潇洒多变。

临帖取法,更要注重碑帖精神因素的领悟和表现,为创作时的神似打基础。

(个人浅见,仅供参考。不当之处,敬请包涵。下图为何绍基所书的书法作品。)

临帖的主要目的是获得范本核心精要,掌握传统书写技法准则,例如: 执笔方法、笔法动作、笔画写法、结字法则。除此之外,还需要学习研究原作的纸法、墨法、章法,以及创作背景及其意境,从中得到启发,产生灵感。

取法的重点是: 一则取其形似,二则取其神似。若能做到形神兼备当然是最好的了,但是,两者兼顾是很难的,一般人是做不到的。往往,初学者,比较注重追求字形像,而忽略了神采像,也就是所说的,貌似神离。

我觉得,求形似是必要的,重点应该求神似,神似比形似更重要。如果形状挺好,实际上是描画出来的,并不是靠精湛的书写技法写出来的,如果笔法、字法多处是错误的,这样的形制美是假的!有形无神为僵尸。只有神采美、气韵美、意境美、节奏美……才是书法美,这种美感源于文化内涵,主要是依靠笔法动作来表现的。只顾形似,不求技法,那就不是书法。

比如,当今书法界练习假欧楷的那些人,都不研究古法用笔技巧,绝大部分笔画都是描画出来的,而且,写一笔停一下,再从新起笔写下一个画,前后动作之间不连贯,没有笔断意连、呼应顾盼,笔法动作不流畅,丝毫没有节奏感,每写一个字都不一气呵成,像一会儿一踏刹车似的……试想,欧阳询能像他们那样写吗?

我认为,学书法,学的是书写技法,不单单是字形结构外观。如果只仿得字形,却未得其法理,属于拙技。必须要搞懂书法艺术内涵,深入专研科学性、合理性、专业性,以规范的、正确的用笔手法写出美感,这是最重要的!

例如,欧楷、颜楷,很多人误以为笔笔中锋,结果写得特别费劲,殊不知,用侧锋法书写,轻而易举,所有笔画都可以一笔完成,只需适当的提按、停驻,不用刻顿笔、回锋,更不用描画。所谓的“起笔逆入、藏锋,行笔调成中锋,收笔上提下按再兜一圈……”完全是一种错觉,纯属画蛇添足,多此一举。如图:

视频加载中... 视频加载中...▲图为本人教学示范——笔法与字法

书法实验尤为重要,凡事不要凭空想象

以上是我的教学研究心得,仅供参考。感兴趣的朋友请点赞,或关注我,翻阅之前发布的相关练字论述,我的抖音、火山里有小视频可以看看,兴许对您有所启发和帮助。谢谢支持!

密切关注书法与写字教育发展动态,潜心专注书写技艺课题研究,努力推广实用型硬笔书写技法,做有良心的书法家 ——潘茂生•寄语

当代书法是不是就是一种抄书艺术

现代书法家

以当代来看,书法从古文人的大众生活技能变成小众艺术,而所谓的书法家现在大多已经从文人转变为现在的抄书“手艺人”。我们生活在这信息时代,掌握的知识越来越多,文凭越来越高,但我们的文化品位却越来越低。

现在的国人很多人对传统的文化也只是略知皮毛,有多人已经对这种文化流失抱着习以为常的态度。那些书家大多对文史都哲知之甚少了。会有人说当今人写诗文对联写得不好没有什么意义,还不如不写,只抄录古人的诗文。他们只会想到了展示给公众的文艺作品,要达到较高的艺术水准。

现代有很多书法家有了一点点的风格和名气之后,便吃老本不断的重复自我,给张三李四都写同样的内容,结果觉得大家都很开心,其结果必然是纵容只会抄书。

不少书家落款永远只会某某诗一首、词一首,连加几个字题写一句感想都没有,甚至怕别人笑话。现代学书法的人很多热衷于争名竞利,而真正静下心来读几本书,学习一些传统文化的人不多,我觉得现代的“书法家”-抄书艺人已经被宠坏了。我们可以临摹借鉴,从而产生自己对书法的见解,写出自己的风格,坚持下去,而不能只是附和着别人的观点而抄书,那样只会成为真的手艺人了。

如果你抄一篇苏轼的诗词文章去署名发表,这叫“抄袭”,别人会认为你是“神精病”;而你以书法临摹或抄写一幅王羲之的《兰亭序》来示人,则不能算为抄袭,如果临得好、写得与众不同,人们甚至还会认为是“艺术”创作。

这就是“抄袭”文学作品与书法的“抄写”概念区别。

然而书法中的“抄”,又分两种情况。

一种是日常工作中对公文、佛经、帐簿等这种无艺术目的的抄写,虽然有的写得很好,我们却一般不认为是“艺术”;另一种则是以学习或展示书法为目的的抄写、临习,这种情况方可认是为带有“艺术性抄写”的意味。

相同的是,不论古人或者今人,对于抄临古今优秀文学作品的目的性都是一样的:即以自己的理解、自己的情感、转化为自己个性的书法语言,再次去诠释这些作品内涵,让美文与美书完美统一,再次升华。从这个意义上,我们可称书法就是“抄写的艺术”,虽然这是相对狭隘的称呼。

当代书法作品,相对古人普遍存在内容缺乏原创性、书写形式大部分程式化的弊病,这已是不争事实。当下书坛环境,也弥漫一股着急功近利、浅薄浮躁的风气。把当代书法称为“抄写的艺术”,可以说是无奈的讽刺罢了!

[临池管窥]谢谢阅览!

学书法都要从临帖入门,所谓抄书,有些人抄书就是纯粹的照葫芦自由画瓢,有一定功底,但脱帖后自己难以写出作品,初学入门的水准,这种书法的品质是比较低层次的,也就是“抄书”,作为一名抄书匠,书法不因心而生,抄一千遍,可能在书法用笔娴熟程度上会有所提升,但是从书法的品韵上来说是得不到补充的,这就是许多人把书法当写字的狭窄视野,也体现着民间许多书法爱好者的书奴气,抄照原本,书法是呆板的,有法度少意态,不是好书法,只能算匠工。当今书法不可都说是抄书,水平高的相当多,也有很多创新,当然也充斥着各种江湖字,丑书等影响当今书法的审美和发展。

本题至少点破了当前书法的要害。虽不能完全称当前书法为抄书,但抄书的趋势和程度越演越烈。

本人之前曾提出过书法艺术形成的充分必要条件是文学造诣和写字技巧。古人为何成为后人难以逾越的大书法家,在于追求文学或具备文学灵魂的前提下注重写字技巧的自然产物。而当今社会从事所谓书法的人,有哪些已成为文学家或具有文学思想的?说到底大多只具其形不具备其神而已。这也许是今人难以逾越古人的根本。

因此,比较赞成题主提出的本题观点:当前书法在一定程度上,的确模仿古人书法在抄书或比葫芦画瓢(照猫画虎)。

今人书法的最大缺陷在于缺乏书法家的文学修养、人文精神、人品魅力及内在气质等。这些特质,决定着书法作品的品味、个性。或者先有此,才有技巧。反之,先有或只有写字技巧,难称书法也。

我们探索书法的本质或根源,才能面对现实,才能知晓继承书法的意义或价值。当前书法的现状无不反衬上述书法的实质。及时发现书法的实质并按照书法艺术形成的内在规律发展书法,无疑会促进我国书法艺术的进步。

相关文章

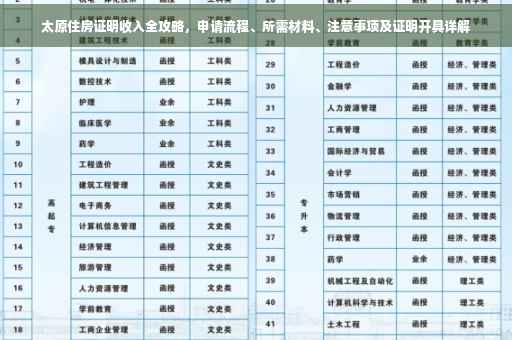

太原住房证明收入全攻略,申请流程、所需材料、注意事项及证明开具详解

摘要:太原住房证明收入详解,包括申请流程、所需材料和注意事项等内容。申请人需准备相关证件,如身份证、房产证等,前往指定部门提交申请。注意事项包括了解政策规定、确保材料真实有效等。本文旨在帮助申请人全面...

没有高中毕业证能报考成人高考吗,成人高中双证是哪两证

没有高中毕业证能报考成人高考吗您好,根据国家规定,报考成人高考需要有高中毕业证或同等学力证明。如果没有高中毕业证,你可以考虑通过其他方式获得同等学力证明,例如参加学历提升考试或成人教育学历考试,获得相...

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗,云南省普通高中毕业证图片大全集

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗没有,毕业证书都是一样的,都得到国家的承认。这些年国家大力发展高等教育,不断地进行改革创新,目的就一个,提高国民素质,培养适应国家快速发展的个才。所以一直...

夏商国际水产交易中心几点开市,厦商是什么学校毕业证的

夏商国际水产交易中心几点开市营业时间为全天24小时。厦商水产品交易中心位于福建省厦门市湖里区港东路,这座传统的水产品交易市场完成了转型升级,与传统的批发交易模式不同,厦商国际水产品交易中心可提供所有水...

高中毕业证要多久才能补办啊,高中毕业证什么时候能补办

高中毕业证要多久才能补办啊按照省教育厅规定,高中毕业证丢失、损坏一律不予补办,不能补发,只发学历证明。如需毕业信息等相关证明,可联系就读的高中学校给予开具。向毕业学校提出学历证明的申请,其与毕业证书有...