?古代状元、探花、榜眼在当今是什么文凭,古代学历证明

古代状元、探花、榜眼在当今是什么文凭

隋炀帝少有的一件成事,便是发展了科举制,寒门便有了盼头。十年寒窗苦读,只为一朝金榜题名,改变命运。

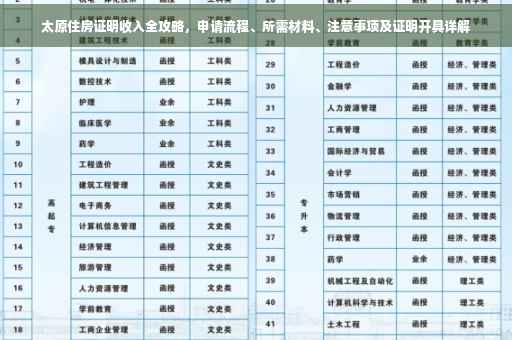

科举制成熟后分为六级:童生(第一级县试)、秀才(第二级府试)、举人(第三级院试)、贡士(第四级乡试)、进士(第五级会试)、探花(第六级殿试第三名称探花)、榜眼(第六级殿试第二名称榜眼)、状元(南宋以后,殿试第一名称状元)。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

若是谁家儿郎中了个状元、榜眼或者是探花,真可谓方圆几里都要跑来贺喜的大事。范进中举竟喜极而疯可以看出其重要性及艰难程度。

这古人为之疯狂的状元,在当今又是什么文凭?

很多人认为状元是一种官职,其实不然。纠正一下人们的错误观念,中了状元只能说你有了一个当大官的资格。至于你的官位到底如何,还得看皇帝赏识。

不过,一般能当上状元的,皇帝必定赏识,做大官的几率也很大。在此,我们着重分析文状元。

▲古代考试

状元,即进士一甲第一名。状元一般出任翰林院修撰,是从六品官(一般情况)。我们这里补充一下,状元是没有官职的,官职和品级都是皇帝后封的,皇帝给你几品,那就是几品。

不要觉得状元的官职小,在翰林院可是传统社会中层次最高的人士群体,在这里很容易升官发财。

但是一般状元很难升至宰相。值得一提的是,皇帝是不会因为高兴就把公主嫁给状元的,这是后人的无稽之谈。

榜眼,即进士一甲第二名。 榜眼一般可能成为翰林院编修,是正七品官职,官位较状元自然要次一点。

有时榜眼也会成为外放县令,这个官职自然不然在翰林院里安逸。做县令不仅更累,而且升迁之路比较坎坷。别看在翰林院也是个芝麻大官职,可是升迁之路通畅,可谓平步青云。▲古代考试放榜

而探花是古代科举考试中对位列第三的进士的称谓。这一词最早出现在唐朝,原本只是一种戏称,和名次无关。

据史料记载,唐代进士及第后有隆重的庆典,其一便是在兴花园举行探花宴,事先需要选取同榜进士中最为出色的两位担任探花史。

唐《秦中岁时记》中这样写道:

“进士杏园初宴,谓之探花宴。差少俊二人为探花使,遍游名园,若他人先折花,二使者被罚。”

由此可以看出最早的“探花”一词只是指庆典活动中的两位年轻的进士。

直到清朝,从赵翼写的一文中可以看出从明朝开始,状元专指殿试第一名、榜眼专指第二名、探花专指第三名。而早在南宋后期,第三名进士改称为探花。状元、榜眼、探花,他们作为三鼎甲,合成于南宋。

状元、榜眼、探花均是由殿试选举而出的。在古代,状元出任翰林院修撰,榜眼、探花出任翰林院编修。

我们知道,翰林院是供职具有艺能人士的机构,作用主要在于培养人才。在各朝各代,翰林学士一直是社会中地位最高的士人群体。

在现今,翰林院的地位则相当于是中央党校加上中科院和社科院。

它的性质有点像为中共中央服务的秘书一样,如果被重用,到可以说是中共中央办公厅。因此,从某种角度来说,状元、榜眼、探花在现今的地位就差不多相当于是院士级别的人物。

同样的,我们必须要搞清楚,状元、榜眼、探花只是排名,对应的分别是在科举考试中取得的第一、第二、第三名,如果被投入翰林院,他们则是官员。因此,与其说对应什么学历,不如说对应什么官职。

科举考试是选官,而当今的教育目的则是为了选拔人才投入到国家各个行业。因此,它的性质更加偏向于公务员考试这样的国考。

而状元、榜眼、探花,他们的地位就相当于公务员考试中对应的第一、二、三名。这也就是说并不能将状元、榜眼、探花看作是学历,这种说法是不合理的。

如果你非要来一个学历对比,也不是不能对比,只能说按照相同的知识体量来看待。不管怎么说,今天的本科生是远不能及的。

如今的大学生,相当于在每个领域都有所涉猎,然后通过各种选拔,最后才能进入到大学。在这一点上面,和古代的秀才有得一拼。

但是如果把大学生真正拿到古代,可能就连秀才都考不过。不过秀才之于古代,文凭相当于现在的高中生,但是知识量最起码是研究生。古代的状元、榜眼、探花,他们除了在各方面领域都有所建树之外,还在某一方面有着非常高的造诣。如果按照这样相比,我们的博士生、博士后可能对应于他们的这一层次。

在古代历史上,有一个十分历史悠久的选拔人才的制度称之为科举制度,在悠久的历史上,这项制度可以说带给很多人幸运,同时也改变了很多人的命运,尤其是在科举考试中的状元、榜眼、探花,就更是显得不一样了。

正因为这三者的特殊性,所以很多人都十分好奇,状元、榜眼、探花在今天相当于什么学历呢?虽然这个问题有些难以回答,不过我今天还是试图从现实的角度来对这个问题进行一下阐述。

科举制度的兴起

科举制度是首创于隋朝,在唐朝时期得到完善,两宋时期不断发展,到了明清时期算得上是科举制度的巅峰时刻了,这一制度在历史上留下很多精彩的事迹,也培养出了很多古代的厉害人物。

不过就科举制度本身的性质而言,并不是类似于今天的学历考试,可是又与今天的高考之类的学历考试有着一定的关系,要是单纯从性质而言,科举考试其实更加类似于今天的一些公务员考试,一旦考中之后,便有机会成为官员。

可是从形式上来看,科举制度又类似于今天的高考,人人都可以参与,没有学历限制,公务员考试可是有学历限制的,很多要求都至少是本科以上,有的甚至要求研究生以及博士,科举制度在古代是没有这么多限制和要求的,就类似于升学考试,是走向人生下一阶段的重要跳板,一旦成功,则可能改变一些自己的命运。

随着科举制度的逐渐完善,后来基本成型之后的科举考试是这样的,前前后后需要经过六次考试,才能最终确定出来状元、榜眼以及探花。接下来我就分别来讲一讲这六次考试分别代表的是什么。

参加科举考试的第一次考试称之为县试,其中考中的学员称之为童生,没有考中的就没有机会参加下一级别的考试了,只有童生才有机会进入下一级别的府试,府试能够入围的学员称之为秀才,秀才参加第三级别的考试,也就是院试。

在院试中入围的学员称之为举人,在明清之前,就算已经达到举人的级别,还是不能做官的,需要继续向前考试方可,而到了明清时期,实际上举人也已经可以当官了,比如清朝时期的左宗棠就是举人,一直没有考中进士,但是他还是成为了封疆大吏。

举人继续参加第四级考试乡试,在乡试中入围的称之为汞士,第五级考试是会试,会试入围的称之为进士,不管是在明清还是明清之前,实际上进士都已经是有机会做官的了,甚至状元、榜眼、探花实际上也是和进士差不多的,只是说他们是在进士中又进行了一次殿试,在殿试中成为一甲第一名的称之为状元,第二名称之为榜眼,第三名称之为探花。

当然了,在殿试中最后入围的是有三甲的,分为一甲、二甲、三甲,其中一甲是最高等级,赐进士及第,二甲赐进士出身,三甲赐同进士出身,这些都是在殿试中的入围之人,虽然没有成为状元、榜眼、探花,但至少已经是榜上有名的了。

从这样的过程来看,其实想要成为状元,确实已经是绝对不容易的事情了,换言之你需要是全国第一名,才是状元,要不然是没有什么机会的,足以见得状元是多么了不起,那么状元、榜眼和探花在现在相当于什么学历呢?

状元、榜眼和探花相当于什么学历

前边已经说过,要是从考试的性质来讲,其实科举考试更加类似于今天的公务员考试,所以状元就相当于是公务员考试中最好的岗位的第一名,榜眼就是第二名,探花就是第三名,他们三者是属于同一个档次的,只是排名不同而已,换言之就是三者都在一个单位,只是职位和待遇不同而已。

可是根据科举考试的形式来说,与今天的升学考试还是有很多类似之处的,我们根据科举考试的六个级别,可以和今天的升学考试来进行一下类比,这样一来也就基本可以类比出学历来了。

我们今天的第一次升学考试就是幼儿园升小学的升学考试,我们就把科举考试中的第一个级别县试当成幼儿园升小学的门槛(很明显这种类比是不准确的,可是我们忽略一切因素,单纯根据等级来类比一下)。

第二级考试是府试,就把今天的小学升初中当成是府试,第三级别是院试,也就是今天的初中升高中的考试,只要能够顺利升学到高中,基本上大学是没有什么悬念了,和当初成为举人之后有机会做官有相同之处。

第四级是乡试,也就类似于我们今天的高中升大学,乡试成绩的好坏,直接决定你是否中进士(重点大学),要是成绩好中了进士,以后的前途将会更好,要是成绩不好也至少是一个举人,还有机会继续考试。

第五级是会试,就类似于今天的本科生考研究生,这一个考试难度不大,基本上只要能够考中进士,在会试中都是不太容易被淘汰的,和今天考研究生有相似之处,第六级就是殿试,也就相当于今天的研究生考博士。

殿试入围分为三甲,就与博士区分学校和级别待遇一样,状元、榜眼、探花是一甲的前三名,就类似于今天博士中成绩最好的前三名,这些人通常都是中科院之类最好的研究机构中的成员,换言之,就是说古代的状元、榜眼、探花,实际的学历类似于今天的博士学历,只是他们是博士中最优秀的三名而已。

结语

虽然说科举考试与今天的学历考试有很大的区别,可是我们结合社会的现实来分析,会发现两者之间还是有很多相似之处的,要是古代没有科举考试,今天没有高考这些考试,那我们普通人哪有机会改变命运呢?

备注:图片来源于网络,侵权必删,欢迎评论留下有趣思想。

通俗来说,文凭也就等于学历程度,从古至今,学历都非常重要。对读书人来说,它就像是一块敲门砖,学历低了连门槛都进不去,所以学历也就显得特别重要。

于是,有些人就好奇了,古代的学历和现在相比有什么不同?古代的状元、探花、榜眼放在现在都是什么学历?

一、古代科举考试与现在的高考有着本质的区别,古代的“状元、探花、榜眼”是为朝廷选拔的治国能人

科举制度起源于隋朝,一般来说科举是三年举办一次,用的是全国统一卷。而现在的高考,年年举办,并且省份不同,可能高考题也会不同。

古代科举考试主要是为朝廷选拔治国能人,考生的题目主要以文科为主,考察考生的写作水平、思想觉悟以及国家政事规划。

科举考试分很多级别,有童试、乡试、会试、殿试。

童试:也叫童子试,分为“县试”、“府试”、“院试”三个阶段。

县试在各县由知县主持进行。在清朝时,一般是在每年二月份举行,连考五场。通过后,再进行由府的官员主持的府试。

府试在四月举行,要连考三场,只有通过了县试、府试的读书人才可以称为“童生”。

院试是每三年举行两次,由皇帝任命的学台官到各地主考。院试得到的第一名称为“案首”,通过院试的童生都被称为“生员”,人们称之为“秀才”。

不过话说回来,在我国古代,并不是自己想读就能读的,只有那些有点家底的人家才能读的起书。

因为要请老师教课,还要保证每个月的开销。如果家里没钱,读书的可能性就很低了,而穷人家的孩子基本就没有读书的可能。

童生里面最高的一等叫秀才,秀才可以免除家里三个人的劳役,还能在村里当教书先生。

大家都知道范进,到了50岁多了还是个童生,二十多次落第的打击,搞得他身心疲惫,精神脆弱,可见那时候文人的命运有多幸酸了。

范进的事例也说明了“童生”很不好考,五六十岁考不上童生的人也大有人在。

乡试:每三年都会在各省省城举行一次乡试,只有秀才才能参加,考中了就是举人,又被称作孝廉。

对于古人来说,能离开本县去省城一趟,是可以吹一辈子牛的事情,在陈忠实先生的小说《白鹿原》里,村民们对西安羊肉泡馍的无限向往就很能说明这一点。

所以能考上举人,那就是爆炸性的新闻,不但省里会直接派人来通知,当地的地方官员也可以算做自己的政绩!

而且当上了举人,就表示从此可以当官。虽然官不大,只能从基层做起,但这也表示,他的一只脚已经踏入了仕途。在古代百姓的眼里,他已经属于“大佬”级别了!

比如范进,他原本是一个乡村穷屌丝,谁见谁欺负,但他一朝中举后,在通知书送到的几个小时内,本县的大土豪不但亲自登门拜访,还送来银子,并与他称兄道弟,遇见这种事情,人不疯才怪呢!

会试:通过乡试的举人,可以从铂金进入王者段位进士。在次年的二月,他就可以参加京师的会试。

这个考试很严格,每个举人进去之前,要被搜身,顺便发给三根蜡烛,防止晚上的时候使用,考试需要分三场进行,每一场都要三天的时间,一场考试下来需要在小黑屋待9天。

在录取方面,也极为惨烈,古代录取最多的一年,是在雍正八年(1730),录取了406人,可见这才是真正的千军万马过独木桥,足见它的残酷性。

殿试:是科举考试中的最后一级,由皇帝亲自出题,大臣监考。殿试的级别不等同于高考,从考试难度上来说,殿试的难度可比现在的高考难上太多。

殿试考完之后,由皇帝选定,如果考中了前三甲,也就是全国的前三名,就分别被任为“状元”、“榜眼”、“探花”,然后可以直接进翰林院当官,从此飞黄腾达。

孟郊就曾写过一首诗叫《登科后》:

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

虽然“探花”比“状元”在名次上低了一名,但中“探花”的人却比中“状元”的人更为高兴。

因为状元的文章是最好,被皇帝和文官都认可。但古代对“探花”却有个不成文的规定,那就是这个人一定要长的帅,不能是个丑八怪。

比如我们看见京剧里的白马王子,一般都会说他是探花郎。

所以中探花就代表了朝廷对自己的才华和颜值的双重肯定,比如张居正的老师徐阶,他就是嘉靖二年的探花。

二、古代状元、探花、榜眼相当于现在的文凭

元代高明在《琵琶记》中写道:“十年寒窗无人问,一举成名天下知”,古代许多读书人正是想通过寒窗苦读来博取自己的前途,改变自己的命运,达到光宗耀祖的目的。

所以“一举成名”是古代读书人通过科举考试而鱼跃龙门的真实写照。

在我国1300年的科举历史中,一共就诞生了11万名进士,状元只有592名,可见竞争有多激烈,有很多人从青葱少年考成了白发苍苍的老头,所以古代科考可比今天的高考难的太多!

现代高考可以说是最公平最严格的考试,很多农村孩子通过高考改变了自己的命运。在每年的高考中,很多人也将所在省份的高考前三名称为“状元、榜眼、探花”。

但古代状元、探花、榜眼肯定不只是大学学历,在古代科举考试中获得全国前三的成绩的人,都是科举考试中的佼佼者,有着极为光明的前程。这些优等生会被送入翰林院,担当“庶吉士”。

明清有个不成文的规则,宰相也就是内阁大学士、军机处大臣等必须是庶吉士,虽然也有特例,但如果能当上庶吉士,入阁拜相是早晚的事。就算不能拜相,在朝廷当个正二品尚书都御史也是板上钉钉的事。

所以从按照严格意义上来说,古代科举考试并不完全属于学历考试,古代的科举制度是为选拔官员而服务,类似于当今的公务员考试。

如果非要将古代的“状元、榜眼、探花”同现在学历对比的话,古代的“状元、榜眼、探花”就等同于我们的正国级、副国级领导干部,也就是最大的几位大佬。

结语:

古代科举和现代高考虽然已经有了很大的不同,但两者“择优录取”的意义是完全相同的,都需要自己通过努力学习来不断进步和提升。

所以从古至今,人们都是为了理想而奋斗,只有把握住每一个能改变自己命运的机会,才能改变自己的现状!

状元、榜眼和探花是古代科举考试殿试环节的前三名。考中进士本就是科举考生的最高追求,而进士又分为一甲、二甲和三甲,一甲三人,二、三甲若干人,状元、榜眼和探花就属于进士一甲,赐“进士及第”,这是何等的荣耀。

古语说“学而优则仕”这句话就能很好的说明科举考试的本质,即朝廷通过科举考试在全国范围内选拔官吏。现在的高考在一定程度上和科举考试很像,但科举考试并不能和文凭挂钩,即科举考试的意义不在于教育,而在于选拔官吏,而我们现在所说的文凭则注重的是教育本身。从这个意义上来说,倒是如今的公务员考试和科举考试更为相似。

一般认为科举考试起源于隋朝,完善于唐朝时期,不过对于隋朝有没有正式开设进士科还存在争议。隋朝之前,世禄世卿制、察举制、九品中正制等都曾是选拔官吏的制度,只是都脱离不了世家大族的把持,出身是主要的,能力有没有反而并不重要,因此官员的水平是参差不齐。

南北朝时期,出现了投牒自进的个别情况,这是科举制度的萌芽,但在隋朝时期,虽然九品中正制被取消,但察举制依旧是主流,科举选士在个别情况下开始实行。而到了唐朝时期,科举制度真正成为一种通过考试选拨官吏的定制。由此打开了百姓和庶族进入官场的唯一通道。

622年的科举考试是历史上第一次真正意义上的科举考试。当时的第一名也就是状元名为孙伏伽。孙伏伽在隋朝就是一名小官吏,参加了大唐的第一场科举考试,状元及第,后任大理寺少卿,最终官职大理寺卿和陕州刺史。

当时的考试科目种类繁多,但大体上比较受欢迎的就是进士科和明经科,其中又以进士科最为重要。科举考试的第一名名为状元或者状头,意思是投牒自进考中的第一名。

在唐朝时期,还没有出现榜眼和探花,不过却有探花郎(探花使)的存在,考中进士后,同榜 的进士要凑钱来举行庆祝活动,先从进士中选出两名年龄最小的俊美少年,然后两人遍访名园,探采名花,再到琼林苑赋诗,用鲜花将状元请出来,一起庆祝这一人生的快事。这就是所谓的探花郎,可以看出,这个称谓与名次并没有关系。

但到了宋代以后,探花开始用于科举考试的进士名次,其中榜眼为第二名,探花为第三名。

实际上,状元、榜眼和探花虽然在科举考试中是极致的荣耀,到却不代表在后来的官场上如鱼得水,历史上状元大约有七百多名,榜眼和探花相对来说少一些,这些人在位居高位的不多,能在史书上留名的也很少,反倒是一般的进士出身,在宰相中占一定的比例。

对于参加科举考试的人来说,进士只是官场的敲门砖,进入官场之后还是要看个人的修行,这放在现在同样适用,在学校里考了第一名,不代表进入职场之后就很出色,职场又是另一个考场,如何交出满意的答卷,端看个人的修行。

唐朝初期,进士科考试是选拔官吏的一个重要手段,也有不少宰相都是进士出身,世家大族则主要是靠门荫入仕。但到了中晚唐时期,皇室衰微,科举考试被世家大族主宰,能不能做状元一定程度上取决于家世以及和当朝权贵的关系,所以状元的光环也不是那么的迷人。

而且著名的牛李党争在一定程度上也与科举考试有关系,以门荫入仕的李党与靠科举考试进入官场的牛党之争,持续了数十年。

但不可否认的是,科举考试确实为大唐输送了大量的人才,至于随着时代的进步,科举考试进一步发展和改变,逐渐就形成了八股取士的制度,读书人真就成了读书人。

相关文章

太原住房证明收入全攻略,申请流程、所需材料、注意事项及证明开具详解

摘要:太原住房证明收入详解,包括申请流程、所需材料和注意事项等内容。申请人需准备相关证件,如身份证、房产证等,前往指定部门提交申请。注意事项包括了解政策规定、确保材料真实有效等。本文旨在帮助申请人全面...

没有高中毕业证能报考成人高考吗,成人高中双证是哪两证

没有高中毕业证能报考成人高考吗您好,根据国家规定,报考成人高考需要有高中毕业证或同等学力证明。如果没有高中毕业证,你可以考虑通过其他方式获得同等学力证明,例如参加学历提升考试或成人教育学历考试,获得相...

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗,云南省普通高中毕业证图片大全集

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗没有,毕业证书都是一样的,都得到国家的承认。这些年国家大力发展高等教育,不断地进行改革创新,目的就一个,提高国民素质,培养适应国家快速发展的个才。所以一直...

夏商国际水产交易中心几点开市,厦商是什么学校毕业证的

夏商国际水产交易中心几点开市营业时间为全天24小时。厦商水产品交易中心位于福建省厦门市湖里区港东路,这座传统的水产品交易市场完成了转型升级,与传统的批发交易模式不同,厦商国际水产品交易中心可提供所有水...

高中毕业证要多久才能补办啊,高中毕业证什么时候能补办

高中毕业证要多久才能补办啊按照省教育厅规定,高中毕业证丢失、损坏一律不予补办,不能补发,只发学历证明。如需毕业信息等相关证明,可联系就读的高中学校给予开具。向毕业学校提出学历证明的申请,其与毕业证书有...