五六十年代的高中毕业证(60年代的高中毕业证)

中考200多分读高中还是五年卫校

我不知道你中考考200多分,到底在学校的名次怎样?应该是比较差的,正常的一些地方的中考总分都有六七百分的,那么你考200多分,高中肯定是不可能上的,因为现在的高中都是有录取名额的,差不多百分之五六十左右的人才能够上到高中,如果高中考不上的话,卫校愿意接受你,那你就去选择读五年卫校,如果你在这个学校里面好好学的话,拿到毕业证书找工作还是容易的,因为现在我们国家正规院校的卫校毕业生还是比较抢手的

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

古代举人.探花.进士.状元.相当于现在什么学历

中国科举制度始于汉代,进士科举制度始于隋朝,成制度于唐,宋。

一,县试。考中者为秀才。这是为正式科考做基础。

正式科考分为三级:

二,乡试。在省里举行,每三年一次。考取者称举人。第一名叫解元,第二名称亚元。

三,会试。第二年春天在礼部举行。考取者称贡士。第一名称会元。

四,殿试。皇帝亲自主持。贡士资格者参加。考取者称进士。第一名是状元。第二名是榜眼,第三名是探花。进士一般已具备做官资格。

如果放在今天,那么,乡试相当于现在的高考或大学毕业考试。贡士相当于大学生或大学毕业生。

会试相当于现在的公务员考试,参加者起码应具有大学以上水平。

殿试相当于从已考取的优秀公务员中选拔最优秀者,以备担任较高级的职务。

欢迎点评。

古代的举人,探花,进士,状元其实更像现在的公务员,再直白点说,秀才就相当于现在的大学生,当你成为了秀才,才有资格去当官,也就是现在的只有是大学生才有资格考公务员一样。

举人就是科级干部了,进士至少也是个市级干部,至于探花,榜眼,状元,省部级干部打底吧。

所以还是不一样的。

这是隋朝以后各王朝设科考试,用以选拔分科取士而得名一一科举。清光绪31年(1905)开始推行学校教育。下面以明清科举制为例:

?①举人一一三年一次的八月,于省城(乡试)考试,由朝庭派员″监临″。资格考生为″生员″(庠生,俗称″秀才″)、监生。

? 乡试取中者统称为举人,俗称″孝廉″。前五名世称″五经魁″,第一名为″解元″。举人可任知县、教职(府、州、县学官)。

? ②进士一一会试后的五月所举行的″殿试″,后改为四月二十一日,起初于天安门外,后定太保和殿举行。皇帝主考,亲王、大臣监试,大学士、部员阅卷。资格考生均为″会试″考中者一一"贡士″(其中第一名为"会元″)。

? 进士第一甲″賜″进士″及第″。第一各为″状元″,第二名俗称榜眼(后取并列俩名),第三名为探花。二甲″赐″进士“出身″,三甲″赐″"同进士出身″。

? 从童试(非科举)、乡试、会试、殿试的考试内容有一一经、史、时务、八股文、试帖诗。

? ″举人、探化、进士、状元″是科举制度中的仕官糸名称。体现的不是学位、学历,所以相当于什么学历,是一种造作,没有可比性!

???????☀??

科举制度就是古代选取当官的人才的一种方式。考试开始到结束获得的身份分别是:童生→秀才→举人→贡士→进士(前三名是状元,榜眼探花)。

相较于现在是什么身份,我们可以做简单的对比,虽然不恰当但是可以更直观得了解科举制度:

以清代科举为例。

通过童试的称童生,相当于现在的高中生。

通过岁试的称秀才,相当于现在的学士。

(有参加公务员考试的资格)

通过乡试的称举人,相当于现在的硕士。

(可以面试参加公事单位)

通过会试的称贡士,相当于现在的博士。

(在一些地方可以直接入职公务员)

通过殿试的称进士,相当于现在的博士后。

(直接进入某些领导岗位)

功名不仅仅只是学历,而是一种身份,也是一种选拔机制出来。很多回答乃至网上的知识其实都不靠谱。

个人愚见:从人口比例,选拔性质,秀才大体上相当于今天的副科级干部,举人相当于副处级干部,进士相当于副厅级干部。

你还记得多少上世纪七十至九十年代印象深刻的连环画

记得童年的时候,我最喜欢看小人书连环画,尤其是《白毛女》,《红灯记》,《智取威虎山》以及《红色娘子军》1*白毛女中讲了喜儿的形象,黄世仁为了欲想霸占喜儿,喜儿只好在外面流浪生活,时间长了头发也变白了的深动场面。2*红灯记中的李玉和经受敌人的严酷烤打,同鸠山交朋友也始终未交出密电的故事。3*智取威虎山讲了杨子荣足智多谋,雄纠纠,气昂昂活捉了南霸天。4*红色娘子军反映了一个时代的妇女从军,[向前进!向前进!战士的责任重,妇女的怨仇深]。七十年代到至今,四十多年过去了,那些连环画的故事深动有趣,还在我的脑海里刻上了童年的记忆,还是久久不能忘。

在我的记忆中,上世纪七十年代前期,还处于“文革”末期,文化荒芜,过去很多的连环画已作为封资修大多禁毁了,偶尔看到一两本,也是残破不全,还不敢大明其白的看。当时的主要文艺就是八个样板戏,还有电影《地道战》《地雷战》《奇袭》《渡江侦查记》等。到七十年中后期,“文革”结束了,各种文艺形式跳出窒酷出现了复苏,当时的小人书——连环画也渐渐出版面世了。如根据长篇小说编绘的多本连续连环画《林海雪原》、《敌后武工队》、《铁道游击队》等,还有少儿英雄题材的《闪闪的红星》、《烽火少年》、《鸡毛信》、《草原英雄小姐妹》,还有童话《宝葫芦的秘密》等等。

儿童时期的我们,对《林海雪原》中机智勇敢的杨子荣那是顶莫崇拜,对小分队披着白风衣在莽莽林海自如地划雪飞翔真是佩服万分。在智取威虎山后杨子荣到底是牺牲了还是活着争论不休,有的还引用听到大人们的议论来傍证自已的说法正确。

对《铁道游击队》那是爱不释手。刘洪戴着牙舌帽,腰里别着一把铮亮的二十四响驳壳枪,刚毅英俊的外貌,风驰电掣的火车一跃而上,佩服得五体投地,小伙伴们见面就唠。还有芳林嫂不拉弦将手榴弹投向鬼子松尾,把松尾吓得掉头就跑的狼狈画面至今历历在目,小伙伴对芳林嫂没拉弦未炸死鬼子松尾感到既惋惜又好笑的谈论至今也犹然在耳。

有小伙伴拿来了童话《宝葫芦的秘密》连环画,这本小人书里的宝葫芦太神奇,大家争着抢着要借着先看。有的甚至偷偷从家里拿出一个变蛋为交换来借看。那时家家还是穷,条件好的家庭才有变蛋吃,用变蛋交换便充分说明了大家想看这本连环画的急切心情。

这些连环画我们不但爱看,大家还把它作为画画的摹本。小伙伴们到处搜找薄而透亮的白纸,找几幅最喜欢的连环画画页,将白低蒙在上面,用小毛笔描啊描,那神情别提有多专注啦。描好的画面,大家就凑到一些比谁画得好,有的说你画的嘴大了,像个猪八戒,有的说你画的眼歪了,把好人画成了坏人,你争我吵,甚至打起架来。

更有意思的是放“土电影”。那时看电影很稀少,半月一月才看得到一次。小伙伴就到一些房屋建筑工地上找一片片装窗的玻璃边角余料,蒙在连环画画面描摹出来。当然不可能每一页都画,只挑几幅十幅最精彩的,到晚上天黑,把手电头打开,把聚光灯碗翻过扣在灯头上,对准玻璃画片射光,映在白墙上就是“电影”了。由于光太散大,将画面和拿玻片的人手都映出来,不好看,有人就找了长筒纸盒,一端放手电头,一端掏空插画片,这样映出的效果一下就好多了。一人放“电影”,还有人根据画面和故事情节讲解,大伙儿看津津有味……

回味那时的生活,真是有苦有乐,趣味无穷……

记得,记得,忘不了。有草原英雄小姐妹,红色娘子军,杜娟山,红灯记,智取威虎山,地道战,地雷战,伏机战,平原作战,南征北战,铁道卫士,奇袭,奇袭白虎团,平原枪声,大河奔流,苦菜花,兵临城下,英雄儿女,黄继光,董存瑞,丘少云,刘胡兰,智取华山,西游记,西湘记,三国演义,封神榜,小英雄雨来,一支驳壳枪,王二小,红湖赤卫队,江姐,二十四孝,岳飞传,渡江侦察记,霍元甲,陈真,少林寺等等,不过大多都是电影,最后出版的图书。谢谢邀请!

印象深刻的连环画,对我来说有两类,一个是故事情节让我很难忘;一个是画家的绘画技巧很高,意境深远的画面曾给我无限的遐想。

从故事情节上说,上世纪七十代,有许多表现新旧社会对比、描绘旧社会穷苦人悲惨生活的连环画,其中有几本故事情节异常凄惨,当初小时候看这些书真是觉得有点恐怖,即便现在看,心里也觉得挺不好受的······

这几本书里面排第一的,应该是《一块银元》,这本书的故事本身就让读者很揪心了,画面还被处理成黑白色,再加上木刻风格的粗重的线条,画面的压抑气氛就更重了一层。其中最可怕的一页就是--故事的主人公--小男孩的姐姐被地主灌了水银毒死之后,睁着眼睛,手里拿着灯,坐在莲花台上为地主婆陪葬的画面,实在令人触目惊心······这样可怕的故事看了一遍就不想再多看了,然而,因为这本书在当时影响很大,被制作成了幻灯片,上小学的时候又和全班的同学看了一遍幻灯,放幻灯的时候还有专门的配乐和解说,那氛围比起看小人书还叫人难受--这也成为了我对这本书有深刻印象的一个原因·······

其他几本书,还有根据鲁迅小说改编的《祝福》、朝鲜电影连环画《卖花姑娘》,都是惨的不行的故事,也都是很压抑的黑白画面;另外有一本《黄河滩上血泪仇》,虽然是白描的,但故事和画面的悲惨程度比上面的几本书差不了哪去·······

从绘画技巧上说,上世纪七十年代还是有不少画的很精彩的作品。小时候对画家没有关注过,但是那时候觉得好看的连环画,后来一查才发现基本上都出自名家之手。

比如顾炳鑫等人画的《列宁在十月》,书打开一看就感觉与众不同,人物、景物画得很真实,线条特别舒服,当时虽然小,还是很惊讶画家是怎么画出来的。

《夜战牛角岭》这本书我也特别喜欢,是由赵仁年、贺友直等名家共同创作的,书的内容是抓坏人的小故事。画家把南方边境的山寨、树木、竹林、军队的营房画得很美、手法细腻、很有层次,不少画面富有诗意,给人以舒适感,不像看其它的抓坏人、抓特务的连环画有很紧张的感觉。看过之后让我对南方山寨里的生活很有些向往······

到了上个世纪八、九十年代么,因为重新看到王淑晖、刘继卣、墨浪、华三川、钱笑呆等人在五六十年代的经典作品,对这些老画家的作品更感兴趣。对于当时新出的连环画比如叶敏中的《李白与杜甫》、还有高燕、徐恒瑜、胡博宗等画家的作品,也都很喜爱,但是因为年龄大了一些,就没有了小时候看到一本书后那种特别新奇的感受了。

印象最深的是沈尧伊创作的《地球的红飘带》。

这套连环画是八十年代后期到九十年代初陆续创作和出版的。那几年连环画已经不景气了,出版的也少了。当时人民美术出版社能投资创作这样一部长篇作品,全仗姜维朴先生的大力支持。沈先生也不负众望,使这部作品成为连环画里程碑式的杰作。

这部作品在当时没有给出版社带来经济利润,但在业内的影响非常突出,接连获得数枚大奖,并获得当年全国美展连环画唯一金奖,此后至今再无连环画金奖出现。

人事档案学历由哪些组成

人事档案学历由一下组成,小学,初小,高中,技校,大学,研究生,硕士研究生,博士,博士后等。以前五六十年代的人大部分都没有上过啥学,没有文化的员工占很多,能上个高中,技校都很不错了,现在不一样,基本上都是有文化有知识的,企业大学生占85%以上。

人事档案学历有两个部分组成,主要有参加工作前在校学历档案,还有参加工作后在职学习取得的本科或研究生以上学历的档案。

参加工作前的学历和参加工作后的学历都是人事档案中的组成部分,学习永无止境,工作后还要继续学习深造

你毕业于哪所大学,多少分考上的

谢邀。本人毕业于云南省西部中缅边境临沧市的滇西科技师范学院。即原来的临沧教育学院(临沧师范高等专科学校)。自毕业以后,已经两度易名。我们读的时候是成人高校录取的普通高等学校学生,我们02级是面向全省招生的第四届。改成师专以后,才正式属于普通高校。现在升为本科院校。面向全国及东南亚招生。现全日制在校生有12000多人。东南亚籍留学生千余人。

说起考得多少分?本人觉得非常惭愧。关于这个经历笔者曾于2005年5月11日在临沧日报三版发表过一篇小传记。名字叫《往事不堪回首》。有图有真相。

当时我是在昆明做农民工五年以后,才去补习考取的。我高中没有毕业,读高三时父亲病故。刚好父亲生病住院及病故那几天交会考费。当时我的班主任垫付了全班其他五十三个同学的会考费,三科语数外才十五块钱啊!他竟然唯独我的不垫付!后来问他,他说怕我考不取大学,影响他的升学率。也就是影响他的奖金收入。现在想起来我都觉得这个人面兽心的东西可恨!没有会考合格证,高考无望了,想继续降级读么,家庭自父亲病故以后,支离破碎。只能打工去了。

五年后,国家政策是像我这种高中肄业生可以继续报考,取消了年龄限制。不过,就是不取消,我也没有达到不可以补习的年龄二十五岁,当年我才二十三。补习期间,我把另外三科语数外会考合格,取得会考合格证。当时宣威市教委的老师告诉我,参加高考可以报考重点本科院校(当时的政策是三科不考合格,只能报考专科,两科不合格,只能报考一般本科),但是高中毕业证书没有。我想,既然我一心一意要考取大学,要你高中毕业证书搞么!

多少年没有踏进校园了,很多知识都忘记了。没有钱交补习费,只能偷偷的听课。高考后,离取分线的410差了十二分!特别是数学27分,英语43分。后来是降分录取到临沧教育学院。假设,我说的是假设,我的数学考得60,英语考得60,我就可以上重点本科了。可惜没有如果,假设也不成立。

来到学校以后,当时学校环境真的心酸。在校生规模不足千人,还不如宣威一所中等高中的规模。所以在中文系开学欢迎会上,系主任赵老师,老院长兼中文系总督学许院长恳请大家留下来,别离开。特别许老说,大家留下来就有希望!学校有希望,同学们也有希望。大家要清楚,多数同学都是因为严重偏科才来到教育学院读书,但是都是某一方面的人才。只要大家共同努力,将来一定会成为某一方面的专家!

后来据我所知,我们班上线的才有十个同学。我的学号是02014。毕业以后,作为师范类学生,我们班同学大都进入教师岗位,少部分进入政府机关。还有像我这样,进入国企后又出来社会上自主奋斗的少。

就分享这些,感谢阅读。

1995年,坐标浙江杭州,理科高考,满分750,考了648分,居然拿到我们中学第一名!

话说那年浙大因为保送生招太多,结果集体被要求参加高考,过重点线就可以录取。我用力考了一把,成绩还不错。当时学校老师鼓动我改报清华北大,但我想守信用就还是报了浙大。

当时浙大招生办主任被我感动,亲自打电话到我家,给了两个选择。第一去参加混合班(后来竺可桢学院的前身)的选拔,第二是去参加去新加坡留学的选拔。我问可以都试试吗?她在电话里笑着说看我自己了。

于是9月初进浙大,先参加了混合班考试,通过后开始上课。等新加坡留学选拔开始又苦读大半个月英文,后来又通过了。跟家里商量了一下,决定出国留学。结果浙大才读了两个月就办了退学手续。

之所以这么选择是因为当时混合班的室友们把我给吓到了。每天早上我醒来发现其他人都已开始读书,下午三四点我抱着篮球出门打球他们还在读书,然后晚上我第一个钻被窝睡觉,他们还在读书。我去!

所以我算半个浙大校友,真正的母校是新加坡国立大学。但我们一行人都对浙大感情挺深,2015年还集体搞了个留学20周年纪念活动,自己印了山寨版的浙大T恤衫混进玉泉和之江校区拍照留念了一圈。

到此,以上对于五六十年代的高中毕业证的问题就介绍到这了,希望介绍关于五六十年代的高中毕业证的5点解答对大家有用。

相关文章

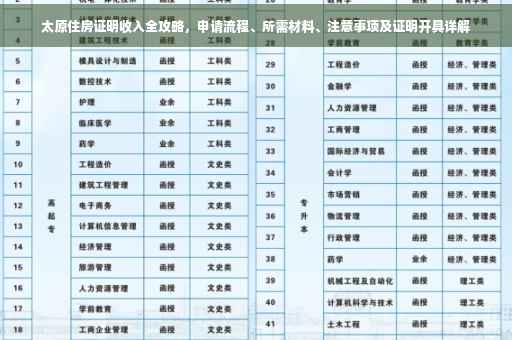

太原住房证明收入全攻略,申请流程、所需材料、注意事项及证明开具详解

摘要:太原住房证明收入详解,包括申请流程、所需材料和注意事项等内容。申请人需准备相关证件,如身份证、房产证等,前往指定部门提交申请。注意事项包括了解政策规定、确保材料真实有效等。本文旨在帮助申请人全面...

没有高中毕业证能报考成人高考吗,成人高中双证是哪两证

没有高中毕业证能报考成人高考吗您好,根据国家规定,报考成人高考需要有高中毕业证或同等学力证明。如果没有高中毕业证,你可以考虑通过其他方式获得同等学力证明,例如参加学历提升考试或成人教育学历考试,获得相...

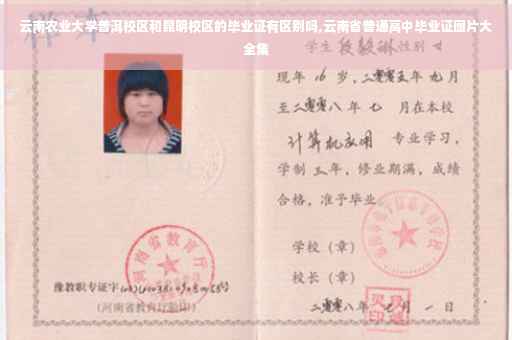

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗,云南省普通高中毕业证图片大全集

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗没有,毕业证书都是一样的,都得到国家的承认。这些年国家大力发展高等教育,不断地进行改革创新,目的就一个,提高国民素质,培养适应国家快速发展的个才。所以一直...

夏商国际水产交易中心几点开市,厦商是什么学校毕业证的

夏商国际水产交易中心几点开市营业时间为全天24小时。厦商水产品交易中心位于福建省厦门市湖里区港东路,这座传统的水产品交易市场完成了转型升级,与传统的批发交易模式不同,厦商国际水产品交易中心可提供所有水...

高中毕业证要多久才能补办啊,高中毕业证什么时候能补办

高中毕业证要多久才能补办啊按照省教育厅规定,高中毕业证丢失、损坏一律不予补办,不能补发,只发学历证明。如需毕业信息等相关证明,可联系就读的高中学校给予开具。向毕业学校提出学历证明的申请,其与毕业证书有...