翼城中学96年高中毕业证(翼城中学96年高中毕业证图片)

如何评价明朝最后的知名首辅杨嗣昌

文:鱼包历史课(原创不易 请点右上角关注)

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

看完我的回答大约需要3-4分钟,希望您觉得值得,谢谢。

谢官方邀。聊聊杨嗣昌,这个历史人物争议太大,我简单说两方面。

第一,有能力,有战略眼光

甲:杨嗣昌是真正意识到明军不是大清铁骑对手的人,他告诉崇祯皇帝即便事实很难接受,但还是必须接受,一定要下决心与满清议和,可是崇祯皇帝对满清的态度一直在抗击和议和之间摇摆不定,直至他自缢身亡,他都没下过与满清议和的决心。

杨嗣昌的观点非常的明确,“攘外必先安内”,立即和满清议和,稳住京师周遭的危局,全心全力,一鼓作气缴平匪患。这个规划是现实的,也是危亡之秋的明帝国自保的关键。

乙:对于满清集团的战略意图,杨嗣昌很清楚。他提出了,满清集团其实有许多内部问题,他们的战争主要目的就是生存,并没有夺取中原的意愿和能力,所以,朝廷不必在与满清交战中损耗自己的精锐部队。比如他裁撤抵御满清的精兵,就是为了避免不必要的损失以镇压农民军,这实际上是相当有见识的。

大明军队战斗力的消亡只要还是在东北战场上损耗太大,这一点杨嗣昌看的清楚明白。

丙:杨嗣昌并不是一个说教派,在他的统筹指挥下,围剿策略“四正六隅,十面张网”也起到一些作用,虽然说他的实在有不少的问题,但是明军在1638年一度让匪患平息下来,明朝也一度出现了回光返照。

第二,深谙为官之道,推责任,排异己,终于离心离德

前方战事一旦不顺,他马上推给下级承担——

方象升之战殁也,嗣昌遣三逻卒察其死状。其一人俞振龙者,归言象升实死。嗣昌怒,鞭之三日夜,且死。

如果按照杨嗣昌的战法,出了问题,还是需要承担责任,至于他,那自然是没有责任的——

(崇祯)十一年,畿辅戒严,命继祖移驻德州。时标下卒仅三千,而奉本兵杨嗣昌令,五旬三更调。后令专防德州,济南由此空虚……明年正月,大清兵克济南,执德王。继祖一人不能兼顾……逮下狱,弃市。

你能耐很大,如洪承畴等,如果立下功劳,威胁了杨嗣昌的地位,那他就要耍些手段了——

闯王李自成者,为洪承畴所逐,尽亡其卒,以十八骑溃围遁。关中群盗悉平,是为崇祯之十一年春也。捷闻,大喜,先叙澄城之捷,命加传庭部衔。嗣昌仍格不奏。

明末的将领之间,中央地方官兵之间,离心离德,缺乏凝聚力,始于崇祯,可是杨嗣昌也有不可推卸的责任。

第三,忍不住再说两句,作为结束

乱世之中,杨嗣昌有能力,缺点也很突出,可是在崇祯身边,在那明末朝廷的阴暗之中,杨的缺点被无限放大,最终将他自己吞噬。他的能力并不足以抚平乱世,可是命运却将扶危济困的包袱系在他身上,最终让他无可奈何,让他哀叹而死。

《明史》对他的总结不错,引用来作为结尾。

明季士大夫问钱谷不知,问甲兵不知,于是嗣昌得以才显。然迄无成功者,得非功罪淆于爱憎,机宜失于遥制故耶?

原创码字着实不易,你的关注就是对我最大的支持。

欢迎跟我一起读诗书,学历史。点个赞,就像是跟我击个掌。

杨嗣昌是一个孝顺、有战略眼光、务实、不畏人言且能为崇祯背锅的人。

我在梳理崇祯朝历史,偏向于政治、军事、财政几方面问题。我集中读了《孙传庭疏牍》、《卢象升疏牍》、《杨嗣昌集》、吴甡的《柴庵疏集》、范景文的文集、《袁崇焕集》。现在在点祁彪佳、张国维的部分奏议。包括一些其他连续性的史料,逐渐感受到每个人的特点,这是从列传中体会不到的。通过对比,我总结杨嗣昌的四个特点。接下来就仔细说一下。

1、孝顺

杨嗣昌家族几代单传,杨嗣昌在担任关门兵备道的时候,父亲杨鹤因为在陕西与农民军作战失利下狱。杨嗣昌在当时就替父亲喊冤,“请代父死”。后来当山永巡抚、宣大总督依然为父亲喊冤,当兵部尚书、入职内阁大学士终于解决了这个问题。他的儿子杨山松也很孝顺,估计是家学吧。

2、有战略眼光

在杨嗣昌入京任兵部尚书后,迅速抓住本质问题,要优先安内,也要加强边防。

所以在内地一改过去各自为政的传统,中央统一管理,议兵12万,用边军编制,马三步七,用饷280万,这是按照辽东军的军饷级别来募兵作战。战略上“四正六隅”,在1637年12月,发动总攻,取得巨大成功。

在陕西洪承畴、孙传庭取得巨大战果,在中原,各路起义军纷纷向熊廷弼投降。

3、负责且务实

在明末很多大臣务虚,白天参加参加聚会,写写诗歌,晚上发发牢骚,写写奏议。这奏议一般风闻奏事,无畀实用。

杨嗣昌在行事上坚持实用至上。安内优先、对清议和都是很实用的战略。训练战兵,提高军队调度与作战能力,地方推行裁练,实行坚壁清野。自然要扩大饷源。局势坏到这步田地,强兵就是根本,民心已经不可收拾。

努力做事在崇祯朝很少见了。

4、不畏人言且能为崇祯背锅

崇祯没有藩邸旧臣,很难实现内阁与司礼监如臂指使。臣子忠于大明而不是他,这就导致很少有人替他遮风挡雨,他也就越发孤独。

而杨嗣昌的出现做到了,京师的谣言自己给皇帝说清,能向外澄清就澄清,澄清不了就算了。

和后金议和、与后金代理人的张家口贸易自己都懒下来,军事失利自己认责。

卢象升受京师言论影响比较大,影响了对皇帝尽忠,但维持了名声。杨嗣昌是反的。

(杨嗣昌理解崇祯)

总结

杨嗣昌能力属于中偏上,他的孝顺、有责任心,不惧舆论与领导一心、务实,这都是升迁很重要的特质,在崇祯十七年里,生前身后都获得崇祯赞裕也就他了。

而且他在任上也做了不少事:支持孙传庭清军清屯,确认应援战兵,议兵议饷、发动对农民军总攻击;训练战兵,培养决战部队。

先说结论,杨嗣昌是个十分优秀的军师,但绝不是合格的统帅,更不是一个像样的将军。

杨嗣昌应该说是明末一个非常不错的战略家,很有大局观念,也是崇祯皇帝所信任的为数不多的文人,纵观其一生表现,战略能力应得九分以上,应急战术差一些,也就六分左右,但是人品真的太次,三分都多。当然我们也不能把问题全归咎于个人问题,毕竟当时士人风气就是这样。从后世观点这个人是个一流的参谋,二流的将领,文官的败类,可以在特定条件发挥很大作用的人。一个陈平般的人物非要干韩信的活,只能说这个人的不幸,也是大明的不幸。

明朝末年,农民起义军对于明王朝的统治造成了威胁,兵部尚书杨嗣昌一方面主张招抚农民军,另一方面面对不愿意招抚的农民军,他提出了“四正六隅十面网“的主张。

杨嗣昌像

这个策略具体实施办法,以陕西、河南、湖广、江北为四正,这些地区农民起义军活动频繁,这四个地方巡抚分别剿匪并且做好防御工作;以延绥、山西、山东、江南、江西、四川为六隅,这些地区农民起义军活动频繁,这六个地方巡抚分别做好防御工作并且协助剿;四正六隅联合起来便是十面之网。陕北总督,军务总理作为主要力量,采取机动灵活的方式,随贼所向,专门征讨农民起义军。”这个军事策略的中心思想是将流动作战的农民军堵截并包围,但是这个策略未能成功镇压农民起义,后有李自成建立大顺政权,张献忠建立大西政权。崇祯皇帝听完杨嗣昌说完这个策略说“恨用卿晚“,这个策略为什么最终还是未能成功镇压农民起义呢?

明末农民战争图

从杨嗣昌伟了配合这个军事策略的措施来看,他提议增兵十二万,增饷二百八十万,并号称三个月便可以镇压农民起义,增加饷银通过因粮、溢地、事例、驿递四个措施,开征“剿饷”,“因粮者,因旧额之粮,量为加派,亩输粮六合,石折银八钱,伤地不与,岁得银百九十二万九千有奇;溢地者,民间土田溢原额者,核实输赋,岁得银四十万六千有奇;事例者,富民输资为监生,一岁而止;驿递者,前此邮驿裁省之银,以二十万充饷”,总共加派三百三十余万两,征收时间为一年,与“辽饷”、“练饷”的征收三饷加派。明末农民起义的原因之一就是赋税徭役太过沉重,征收剿饷只会更深一步破坏经济,加重农民负担,迫使更多的农民加入起义军中,历史证明,三个月镇压农民起义军的计划破产了,计划只收取一年的剿饷随着需要镇压更多的农民起义军更加发展壮大。为了平定农民军,杨嗣昌又制订练兵七十三万的计划,为了练兵,又要增加饷银,接着练饷又开始征收了,总计730万两,可谓是“民不聊生,益起为盗矣”。

(崇祯皇帝)

在襄阳之战中,杨嗣昌依旧采用四正六隅十张网的军事策略,召集十万兵力,全力围剿李自成和张献忠,张献忠“以走制敌”、“避实击虚”、出没无常的战术对付明朝军队,最后攻占杨嗣昌的大本营襄阳,杀死襄王朱翊铭,“四正六隅十面张网”的计划全面失败,而杨嗣昌听到这个消息也最终去世。

参考文献:

1.《明史》

2.《明末财政危机与三饷加派》,杨涛

回答者:金玲芝,浙江海洋大学历史系本科生,季我努学社青年会会员。

看了部分网友的答案,大家对杨嗣昌的评价是褒贬不一。有人认为杨嗣昌是明朝灭亡的推动因素。那么杨嗣昌真的有这个能力或作用吗?

先来看杨嗣昌的事迹:

1、杨嗣昌的最基本、最根本的价值观念是:“攘外必先安内”,坚持先平定李自成、张献忠等内乱再去对抗满清。在平定内乱之前,对满清采取防御、议和的策略。

2、杨嗣昌是一个文武全才,尤其是杨嗣昌的战略格局观念很好。

3、杨嗣昌曾因为不附和阉党而退隐山林,也因为为人说好话而得罪东林党。

4、崇祯9年被崇祯帝任命为兵部尚书后就大力整顿明朝军队,崇祯10年就力主平定内乱,并提出“四正六隅、十面张网”的围剿战术去平定内乱。

“四正”是陕西、河南、湖广、凤阳四镇,“六隅”则是延绥、山西、山东、应天、江西、四川六区。集合“四正六隅”为十面罗网,各有侧重,协同配合,“随贼所向,专任剿杀”。

明末农民军是流动式作战,如果派遣一支或几支军队去围剿,要么跟着农民军跑,要么相互不配合,让农民军穿过空隙而去。杨嗣昌的“四正六隅、十面张网”战术就是以网格式剿灭的方式去对待流动战:各面坚守本地,农民军到就出击,各个攻守范围,导致农民军一处处被打,二没有得到休整和粮食物资的补充,最终只得被击败。

刚开始时,杨嗣昌任命熊文灿作为五省军务总理来负责执行他的““四正六隅、十面张网””策略。但熊文灿反对杨嗣昌的剿灭农民军的方式,坚决主张招抚农民军。当然熊文灿是能招降到了张献忠、罗汝才等,但几个月不到这二人又反叛了。而李自成也被洪承畴、孙传庭所伏击而击溃,只带着17人逃走。

就在农民军就要被平定之际,满清三路军攻打明朝。杨嗣昌认为以明朝的财力和兵力不能够和农民军、满清两方同时作战,于是要求崇祯帝和满清议和。但卢象升等坚决反对议和,并率部和满清作战。反对出战的杨嗣昌切断了对卢象升的支持,最后卢象升战死。

这里有两个关键点:

A、熊文灿坚持招抚,招抚而非剿杀张献忠、罗汝才,给了农民军死灰复燃的机会,让明朝不得不再次去平定弄乱。这既浪费了时间,也让明朝在满清攻打时出于战和不定的格局中。

B、卢象升一心主战,更多是从个人名节和利益出发,而非从明朝整个格局出发:明朝只能打一个,农民军,还是满清?鱼与熊掌不可兼得!

即熊文灿的招抚让农民军剿而不尽,卢象升一心求战但于国有过无功。

正是因为卢象升战败,崇祯帝不得不调遣本来还在围剿李自成的洪承畴北上防守,取代因卢象升战死而留下的防御空位。这就给了李自成去河南发展的机会。如果李自成没有遇到李岩,李自成到死都是一个流贼而已,夺取不了朱家天下。

5、第二次围剿农民军。1640年杨嗣昌被任命为大学士督师,亲自到湖广指挥围剿张献忠。开始时在玛瑙山击败张献忠,之后又取得一连串的胜利。但由于贺人龙和左良玉拥兵自重,杨嗣昌不得不改用招抚方式去试图平定内乱:除张献忠外,罗汝才等皆可被赦。

6、1641年因为李自成攻下洛阳烹福王朱常洵和张献忠突袭襄阳杀死襄王朱翊铭,因为担心被问罪,杨嗣昌在惊惧下病死。

一般来说,对杨嗣昌进行负面评价的主要是有:

1、不支援主战的卢象升。但明朝的财政本来就捉襟见肘,支持卢象升是应该,不支持他也没有错。毕竟明朝的财政和兵源并不殷实。至于诬陷卢象升临阵逃走,只是政见之争,斗嘴的行为,或者是打落水狗的行为。因此对杨嗣昌进行褒贬的意义不大,毕竟影响不了大局。

2、排挤孙传庭。政见斗争吧。在明朝那个时候,哪个大臣不排挤别人或者被别人排挤。阉党和东林党就是最好的代表。这代表不了品质,否则明朝就没有一个好人或忠臣。

3、征收赋税问题。要平定内乱,就需要增加军饷开支,这是必需的。也是战乱时期必须付出的成本,没有那个朝代可以轻轻松松的不依靠粮饷去打赢。至于说超出承受能力,那也无可奈何,要么短痛(增加赋税),要么长痛(内乱平定不了)。道理很简单:

长痛不如短痛!

4、关于贺人龙和左良玉。就是因为他们二人的拥兵自重,才给了张献忠在四川得以休养的机会。贺人龙后来被孙传廷所杀,就说明了这一点——拥兵自重的大将要不得。

左良玉攻打南京,在客观上帮助清军而导致南明灭亡,就是最好的证明!

在我看来,杨嗣昌当时尚方剑在手,没有斩杀贺人龙和左良玉,就是他最大的错误。

斩杀贺人龙、左良玉,困死张献忠在四川(一时间很难打进去),让明朝其他地方得以休养,应该是当时杨嗣昌最佳的策略。但这个策略不能和崇祯帝提,否则就是失职之罪。

总而言之,杨嗣昌是明末一个很有战略眼光的人,他的“四正六隅、十面张网”战术是对付农民军流动式作战的方法。清朝同治时李鸿章剿灭捻军在本事上也是用杨嗣昌的方法去对付——网格化防堵。

但世事岂能尽如人意,先是熊文灿的招抚策略浪费了时间、金钱和物资、士兵等,再是卢象升主战让彻底剿灭农民军功亏一篑,外不能御清,内不能平定战乱,一事无成。

每天原创,给你有价值的观点!随手关注,你的支持才是动力!

临汾市有多少个区?哪个区好些

截止2020年底临汾市辖1个市辖区、14个县,代管2个县级市。即尧都区、侯马市、霍州市、曲沃县、翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、安泽县、浮山县、吉县、乡宁县、蒲县、大宁县、永和县、隰县、汾西县。

我认为尧都好一些,尧都区位于临汾市中部,人呢口96万。尧都,是临汾市政治、经济、文化和交通中心。景点有尧庙、华门、华表、中国地形微缩景观、尧典壁廊、尧陵、仙洞沟、大中楼、元代戏台。

到此,以上对于翼城中学96年高中毕业证的问题就介绍到这了,希望介绍关于翼城中学96年高中毕业证的2点解答对大家有用。

相关文章

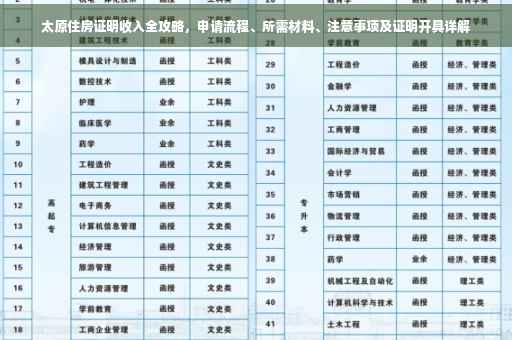

太原住房证明收入全攻略,申请流程、所需材料、注意事项及证明开具详解

摘要:太原住房证明收入详解,包括申请流程、所需材料和注意事项等内容。申请人需准备相关证件,如身份证、房产证等,前往指定部门提交申请。注意事项包括了解政策规定、确保材料真实有效等。本文旨在帮助申请人全面...

没有高中毕业证能报考成人高考吗,成人高中双证是哪两证

没有高中毕业证能报考成人高考吗您好,根据国家规定,报考成人高考需要有高中毕业证或同等学力证明。如果没有高中毕业证,你可以考虑通过其他方式获得同等学力证明,例如参加学历提升考试或成人教育学历考试,获得相...

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗,云南省普通高中毕业证图片大全集

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗没有,毕业证书都是一样的,都得到国家的承认。这些年国家大力发展高等教育,不断地进行改革创新,目的就一个,提高国民素质,培养适应国家快速发展的个才。所以一直...

夏商国际水产交易中心几点开市,厦商是什么学校毕业证的

夏商国际水产交易中心几点开市营业时间为全天24小时。厦商水产品交易中心位于福建省厦门市湖里区港东路,这座传统的水产品交易市场完成了转型升级,与传统的批发交易模式不同,厦商国际水产品交易中心可提供所有水...

高中毕业证要多久才能补办啊,高中毕业证什么时候能补办

高中毕业证要多久才能补办啊按照省教育厅规定,高中毕业证丢失、损坏一律不予补办,不能补发,只发学历证明。如需毕业信息等相关证明,可联系就读的高中学校给予开具。向毕业学校提出学历证明的申请,其与毕业证书有...