河套学院毕业证是什么样子的图片,河套学院毕业证是什么样子的

一代老中师生,现如今过得怎么样

年华渐逝,人已老去!老中师生们都已人到中年,甚至年过半百,但大部分依然奋斗在教学一线上。

我也是老中师生的一员,98年毕业,40岁了,中教一级。 我们这些中师生被后来大学毕业的年轻老师们戏称为“土八路”,说说我们这些土八路的生活:

1.大部分已经40岁以上了。

从2000年之后,中师生不分配工作,所以,所谓当年的中师生,指的就是2000之前毕业的。所以,大部分年纪都在40岁以上,也有小一点的,但也35以上了。

总之都已人到中年,到了上有老下有小的年纪,正是人生最艰难的时刻。 去年,中师同学聚会,放眼一看,大家都已经老了,不再是记忆中的少年模样,男同学有了大肚子,女同学也有了白发和皱纹,瞬间就觉得时间真残酷。

2.另一半多是同行或者公务员或者医生。

当年的中师生大部分是女生。当年,我们班50多个人,8个男同学,到毕业的时候,这8个男同学都已“名草有主”了。其他各班也差不多这样,所以,当时就有一说法,上中师的男同学别的好处没有,就是容易找媳妇儿。 学校里,也不乏同行夫妻。

其实,夫妻都是教师,有诸多好处,从大的方面,人生观价值观相同,从小的方面来说,作息时间,生活圈子一样,还能在业务上互相帮助。

其他女教师的另一半是当地的公务员或者是医生,虽然挣钱不多,大部分生活都挺幸福的。

3.孩子还算懂事。

孩子大部分已经长大了,上大学上高中了,或者上初中了。个别的已经结婚生子了。 老师家的孩子成绩大部分还不错,我两个同学儿子高中都是重点高中全免,学习不是一般好,是特别好,但是这个不绝对,也有差的。

不管成绩怎么样,所有孩子在人品上德行上都不错,比较懂事有礼貌,这也是我们欣慰的地方。老师家的孩子,不能说都成才,但一定“成人”。

4.职称有高级,也有中级。

在工作上,很多都已经是学校的领导,独挡一面。虽然不像现在的大学生有那么高的理论水平,但是在一线摸爬滚打那么多年,积累了丰富的经验。农村学校的校长几乎都是当年的中师生。

职称上,大部分都是一级教师或者高级教师。这么多年了,不能说大部分老师都已经是高级教师了,但有相当一部分是高级教师了。都还在工作一线,每天教书,和学生“斗智斗勇”。

也有相当一部分老师还没有取得高级职称,但也不要紧,因为,从今年起,在农村任教的老师,男30年,女5年的可以直接参评高级教师了。而大部分的老中师生在农村任教的时间都已经够了。

5.个别的已经去世了。

去年,一个教师患淋巴癌去世,同一年,我中师同学突然脑溢血去世,让人顿生兔死狐悲之感。都说教师的平均寿命低,早逝的多,真的是这样的。

都到这个年纪了,我们也该注意自己的身体了,工作要干,身体也要注意,上有老下有小的年纪,可不能提前挂了。

多出去转转,放松一下;和老朋友聚聚,聊聊家常,干活别那么拼,开始保养身体,枸杞保温杯可以用起来了(哈哈)!

最后,祝所当年的老中师生们幸福快乐!

从80年代初开始,为缓解农村小学师资严重不足的压力,国家开办了中等师范学校。直到1999年,中等师范学校完成了它艰巨而光荣的使命,退出了历史的舞台。

中等师范学校开办的近20年内,全国有300~400万学子在中等师范学校就读。

当年就读中师学校的都是意气风发,才华横溢,学习优异,出类拔萃的学子。

由于当时城乡差距很,加之中师毕业工作包分配,就端上了铁饭碗。所以,大部分农村家庭和城市贫困家庭的优秀初中毕业生都首选了报考中专,而当时的中师有优先录取的政策,只要填报了同意中师优先录取的孩子,最后都上了师范学校。

毕业之后,他们遍布全国各地,担负起基础教育的历史重任,成为我国基础教育名副其实的中流砥柱。他们之中很多人,一生都守候在农村基础教育的最前沿,生活过得清苦而艰辛,把自己的大半生奉献给了农村基础教育事业。

二三十年过去了,中国基础教育从一个时期发展到另一个时期,一代中师生顺应教育发展需求,边任教边提升自己的学历层次,历尽周折和艰辛,在砥砺前行中,为农村基础教育奉献着自己的青春和热血。

一代中师生的存在,是中国基础教育的大幸。

他们几乎撑起了半个世纪以来,中国基础教育的多半边天,真正成为中国基础教育的坚固基石。

时光如梭,一代中师生,已青春不再,子女已经长大成人,自己已步入负重的中年,甚至有一部分已到退休年龄。

他们之中,一部分人师范毕业不久就跳槽转行,一部分人离职下海,还有一部分人继续深造就读。但绝大部分人都定向回乡守候在基础教育这块贫瘠的土地上。

二三十年过去了,他们之中有一些人后来成了一些行业和单位的领导。还有一部分人成了地市级,县团级党政一把手,甚至还有个别人成为省部级领导。然而,绝大部分人一直都守候在基础教育第一线,勤勤恳恳,默默无闻,任劳任怨。

就在今天,他们仍然是中国基础教育最牢靠,最有力,最值得信赖的主要力量。他们之中的很多人都成为学校的管理人员、校长、骨干教师、学科带头人,名优教师。他们仍然是当下中小学讲台上的主力。可以肯定的讲,是他们撑起了我国基础教育的大半个天!

二三十年已经过去了,他们之中的绝大部分人现在都还做着单纯的教育工作,过着平静而详和的生活。虽然绝大部分人生活过得也并不富足,但有吃有穿,有车有房,子女优秀,老人康健,过得也还算幸福。但也有一部分人,生活过得并不如意,辛苦一生,守候一生。

向一代中师生致敬!没有他们的奉献与牺牲,就没有中国扎实的基础教育。

很高兴有人会提及60后的中师生,他们大多出身寒门,虽然没有经历过高考,但他们却是每个乡镇的超级学霸。在他们年轻时,考生想要考上重点高中很难,考上中等师范学校更难,因为中师的录取分数线比全市最好高中的录取分数线还要高一些。一个乡镇当中,有一两个初中毕业生能考入中等师范学校,那绝对是人杰地灵之地。在那个时候,一个村子里要是谁能考上中等师范院校,村民们会以他们独特的方式,或敲锣打鼓,或送一份小小的贺礼,或请电影放映队来放一场电影…来共同铭记这个令人激动的时刻,那场面绝对不亚于现在考上清华,北大的孩子。

他们以优异的成绩选择上中师,除了为了解决一张饭票,也为了积极响应国家号召。 首批初中上中师的学生在1986年毕业,自此之后,每一届毕业生中的大多数被分配到了广大的农村中小学教书,成了一名普通的小学教师,特别是乡村中小学校,有的甚至到了偏远山村,一人一校,几十元的微薄工资,有时还不能按月发放。他们安贫乐教,每月拿着不高的工资,认真上好每一节课,教好书,育好人。

岁月匆匆,转眼已过二三十年。 岁月在脸上留痕,心已苍老许多。 曾经是同学少年,风华正茂。如今,大家都已年届不惑,有同学的孩子已结婚,多数人的孩子已上大学,上高中,大家的话题就是工作、工资,孩子、老人、家庭。

如今的60后中师生,他们洗尽铅华,迎接即将到来的光荣退休,他们的历史使命也即将画上句号。岁月,早已在他们的额角刻下难以磨灭的痕迹,曾经步伐矫健的他们已经步履蹒跚。即便如此,但是还在发挥他们的“余热”,一天不退休,就一天为乡村教育“守巢”。如今的他们大部分人还工作在中小学,特别是乡村中小学校,用自己的方式,不断的奋斗,来修炼自己的人生谈起当年在中师就读的时光。

时光荏苒,青春不再,那些学历不高、工资不高但素质不差的中师生,不仅是小家的“顶梁柱”,更是乡村教育的“脊梁骨”。文章最后,向一代辛勤耕耘在乡村教育热土上的中师生致敬!

一代中师生毕业后被分配本地州的各个县市,各个乡镇,村村寨寨,像一颗颗珍珠洒落在各个学校。

我了解的是1986年毕业的这届中师生,有几位是我的同事,我常常听到他们的故事,倍受感动。

一、曾经的老中师生踌躇满志,带着对教育事业的满腔热忱走上了工作岗位

这是一批初中优秀毕业生,当时要成绩拔尖的,才能进得了师范。他们口语基本功扎实,书写功底扎实。

他们毕业的时候青春年少,意气风发,怀揣着教育梦想,奔赴在教育岗位上,走上了三尺讲台。很多人这一站就是30多年,直到青丝变白发。

这一届中师生曾经同窗苦读四载,但是现在人生之路不同,生活环境也不同。有的改了行从政,有的下海做生意,有的成了当地书画领域的大咖。更多的还战斗在教育战线上,有的成了当地的名师,教育行家,有的还默默地扎根在边远的山区,还有的已经在村寨娶了当地的姑娘,在山区学校安了家 。

他们的生活环境和教育环境不可谓不苦。很多人在交通不便的山区,一师一校,复式教学,还有的一人创办一所村小。工作辛苦,工资很低,生活清贫。但是他们和家长、学生亲如一家,幸福感很高。

- 这一届中师毕业中,有一位李老师,今年51岁了。她18岁毕业,被分在僾伲族的山村学校,那里交通不便,也没有电,点的是蜡烛。用水要到半公里外山下的水井去提,说是水井,其实更像水塘。有个单间,没有厨房做饭,只能用煤油炉做饭,买菜很远,只能自己找野菜。

- 学校有四位老师,只有李老师是女的,也没有厕所,很多时候很尴尬。就算这样,李老师每周24节课,两个班语文,还承担一个班班主任。学期末,成绩也大幅提高。李老师说:条件很艰苦,但是学生老师格外敬重老师,心里还是很满足。

说实话,那样的生活条件,那样重的工作量,我很难想象如果是自己会怎样。也没有什么鲜花和掌声,他们只是默默做着老师该做的一切。

二、从这些老中师生身上,我看到了熠熠闪光的教师职业精神

一是看到不管教师行业多辛苦,他们都将教育作为终生奋斗的事业。

- 这一届还有位白老师,在乡镇小学任数学教师,有两次改行的机会,有一次可以进城。但她依然选择了教书。她说:她喜欢教书,喜欢和孩子们一起学习。在当时有不少教师想要跳出龙门,白老师是真正热爱教育的楷模。

二是那种无私的敬业精神。就算一人一校,就算没有领导检查,他们仍然照样编排课表,按时上下课。

三是那份真诚关爱学生的情怀。像慈爱的长辈,指导着孩子的成长。

四是那种默默奉献的实干精神,踏踏实实地做好教书育人的工作。

他们给我呈现的师德,不是挂在墙上的条款,是已经融入了骨子里的师魂。

这些老中师生,总让我想起山涧那无人问津却绿意盎然的青青草。他们曾是教育的中坚力量,培养出了很多优秀的学生,带出了很多年轻的教师,留下了许多精神财富。现在,他们大部分退休了,真心希望前辈们一切安好。

很愿意回答您的提问。看到这个问题,就有一种本能的冲动,此刻的心情是复杂而沉重的!

所谓“一代老中师生”,主要包括三部分人,也可以称为三代人(以下划分尽管不够严谨,但本人还是倾向于这样划分)

一是从建国后到1966年“文革”初的老中师生。

那时按教育制度规定,都是初中毕业考中师(建国初期小学毕业可以考初师)。虽然这代人的年龄段和所处的环境条件有一定差别,但仍然可以统称为第一代中师生。

这部分人大半已不在世,健在的也因其年龄越来越大、人数越来越少,逐渐淡出人们的视野,似乎成为现代社会遗忘的角落。

二是恢复高考制度之后到1985年左右,考入中等师范学校的中师生。

这部分人处在拨乱反正、教育秩序恢复、正规师资队伍青黄不接、四个现代化建设急需科技人才的关键时期。

他们的独特之处在于,多数是高中毕业之后又考入中等师范学校的(特别是77级~80级学生),其中不乏原来就在职的民办教师,可称为第二代中师生。历史似乎跟这代人开了一个很现实、而且很无奈的玩笑:为了一个非农、公职、铁饭碗的教师“标准件”,不惜翻新重铸!笔者便是其中之一。

三是1985年(大约)之后到中等师范学校撤销前,初中毕业考入中等师范学校的中师生。

其中也包括那些在中等师范学校办学一度举步维艰的后期,根据特殊政策,通过“捐资助学”等方式入学的中师生。暂且把他们称之为第三代中师生,也是最后一代中师生。

提起老中师生,如同被历史尘封的五味瓶被打破,酸甜苦辣再次涌上心头,既有感激和不平,又有感叹和自豪

这是就第二、三代中师生面对第一、二代中师生而言的。

之所以感激,是因为后一代中师生基本上都是上一代中师生教出来的。

一日为师,终生为父,启蒙老师的音容笑貌和谆谆教诲,令人永世不忘。作为在职、退休或者曾经从事过教育工作的后一代中师生,不能不对为自己付出过心血的老师心存感激。

之所以不平,是因为往上追溯起来,三代老中师生一代比一代艰苦,工资待遇一代比一代低。

但是,他们留给人们的印象却一代比一代崇高、伟大。这既是经济发展、历史进步的必然,更是老一代中师生的愿望。

当你领着每月几千元的工资、住着崭新的楼房、拥有现代化的交通通讯工具、享受着美好的小康生活的时候,你难道不有点自豪,不对教育影响过自己人生的老一代中师生那时的境遇,滋生某种感叹和些许不平吗?

那么,一代老中师生(我划分为三代),他们现如今生活得怎样呢?

首先,从年龄上看。

第一代中师生大部分已经作古,少部分在世的也已年逾古稀,最小的当在65岁以上;第二代中师生大体在55岁到65岁之间,近几年一部分已经退休,一部分正面临退休;第三代中师生在45岁到55岁之间,还是年富力强的好时候。正是这样的三代中师生接力,撑起了新中国教育秩序的建立(建国后)、恢复(“文革”后)和繁荣(新时期)。

其次,从工资收入上看。

以当地情况为例,第一代中师生尚健在的,其养老金加补贴收入,中级职称的基本在5000元左右,高级职称的在6500元左右。第二代中师生中已经退休的,月收入情况是:中级职称的6000元左右,高级职称的7500~8000元;在职的要比退休的大约高出1000元。第三代中师生均在职,其月工资等收入,中级职称的7000元,高级职称的8500元左右。

需要说明的是,第二、三代中师生多数又通过在职函授、进修等途径获得了大专或本科的第二学历,才有了晋升高级教师职称的机会。各地经济发展不平衡,财政收入有一定差距,致使教师工资收入水平存在差别,不可盲目攀比。

最后,从生活状态上看。

作为农村基层的老中师生,不管是退休的还是在职的,其收入水平在我们当地还是比较高的,生活水平大都在中等或小康以上。比较起来,前些年第一代中师生不少人累在子女身上,因为他们那时生育子女较多。但如今的收入和生活,还是令他们知足的。有人说:“退休金多少是多?有个好心态,多活几年有了!”

至于仍然在职的老中师生,他们的工资收入水平会越来越高,这都属于正常,因为他们还要与年轻的师范大专生、大本生教师们一道继续努力,肩负起新时代教育振兴的重任。

我的以上回答满意吗?欢迎留言交流或批评。

(文中图片来自网络)

到此,以上对于河套学院毕业证是什么样子的的问题就介绍到这了,希望介绍关于河套学院毕业证是什么样子的的1点解答对大家有用。

相关文章

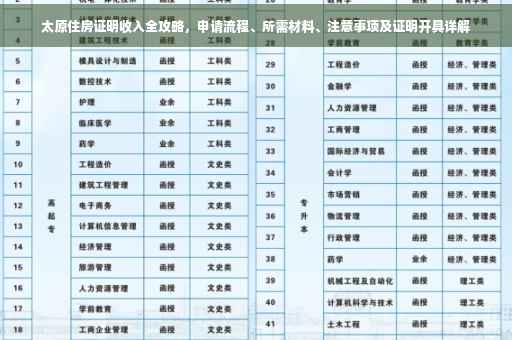

太原住房证明收入全攻略,申请流程、所需材料、注意事项及证明开具详解

摘要:太原住房证明收入详解,包括申请流程、所需材料和注意事项等内容。申请人需准备相关证件,如身份证、房产证等,前往指定部门提交申请。注意事项包括了解政策规定、确保材料真实有效等。本文旨在帮助申请人全面...

没有高中毕业证能报考成人高考吗,成人高中双证是哪两证

没有高中毕业证能报考成人高考吗您好,根据国家规定,报考成人高考需要有高中毕业证或同等学力证明。如果没有高中毕业证,你可以考虑通过其他方式获得同等学力证明,例如参加学历提升考试或成人教育学历考试,获得相...

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗,云南省普通高中毕业证图片大全集

云南农业大学普洱校区和昆明校区的毕业证有区别吗没有,毕业证书都是一样的,都得到国家的承认。这些年国家大力发展高等教育,不断地进行改革创新,目的就一个,提高国民素质,培养适应国家快速发展的个才。所以一直...

夏商国际水产交易中心几点开市,厦商是什么学校毕业证的

夏商国际水产交易中心几点开市营业时间为全天24小时。厦商水产品交易中心位于福建省厦门市湖里区港东路,这座传统的水产品交易市场完成了转型升级,与传统的批发交易模式不同,厦商国际水产品交易中心可提供所有水...

高中毕业证要多久才能补办啊,高中毕业证什么时候能补办

高中毕业证要多久才能补办啊按照省教育厅规定,高中毕业证丢失、损坏一律不予补办,不能补发,只发学历证明。如需毕业信息等相关证明,可联系就读的高中学校给予开具。向毕业学校提出学历证明的申请,其与毕业证书有...